施工管理という仕事は、現場では監督さんと呼ばれており、言わば現場のまとめ役を担う仕事です。そつなくこなせるようになるためには、統率力が必須であり莫大な知識量も要求されます。現場のルールや現場の進め方など現場の全権を担う仕事であるため、工事関係者からの質問には的確な指示で答える必要がありますし、その指示が工事の仕様に基づいている必要もあります。曖昧な知識のままで間違った指示をしてしまったら取り返しのつかないことにもなりかねません。

統率力は、お願い力でもあります。相手の年齢や立場にも臆することなく、さらには相手に不快な思いをさせることも無く仕事を頼むことができる愛嬌がある方はお願い力が高いと言えます。「◯◯さんのお願いだからしょうがないね」と思わせることができれば仕事はスムーズに進みます。逆に普段から横柄な態度をとっていれば、「あいつの頼みなんて聞いてやらねー」と思われ、現場がスムーズに進まなくなってしまいます。しかし逆に、下手に出過ぎるとナメられることもあります。そうなると現場のルールに従わず好き勝手する輩も現れるでしょう。

施工管理は自分が偉くなったと勘違いしがちですが、工事関係者とはあくまでも対等の関係を築くことが大事です。しかし対等な関係を築くには莫大な知識量が要求されます。相手の専門分野に踏み込むわけですから生半可な知識量では足りません。さらには1つの工事を完成させるためにはたくさんの専門業者と契約し取引するわけですから、知識の幅も広くそして深くまで要求されます。

横柄な態度は絶対NG。しかしナメられた終わりの職業。それが施工管理です。これから施工管理を目指す人は覚悟してください。

施工管理とは?

施工管理とは1つの工事を完成させるために工事全体の管理・指揮する立場の仕事のことです。具体的に何を管理・指揮するのかは次項にまとめます。

四大管理+α

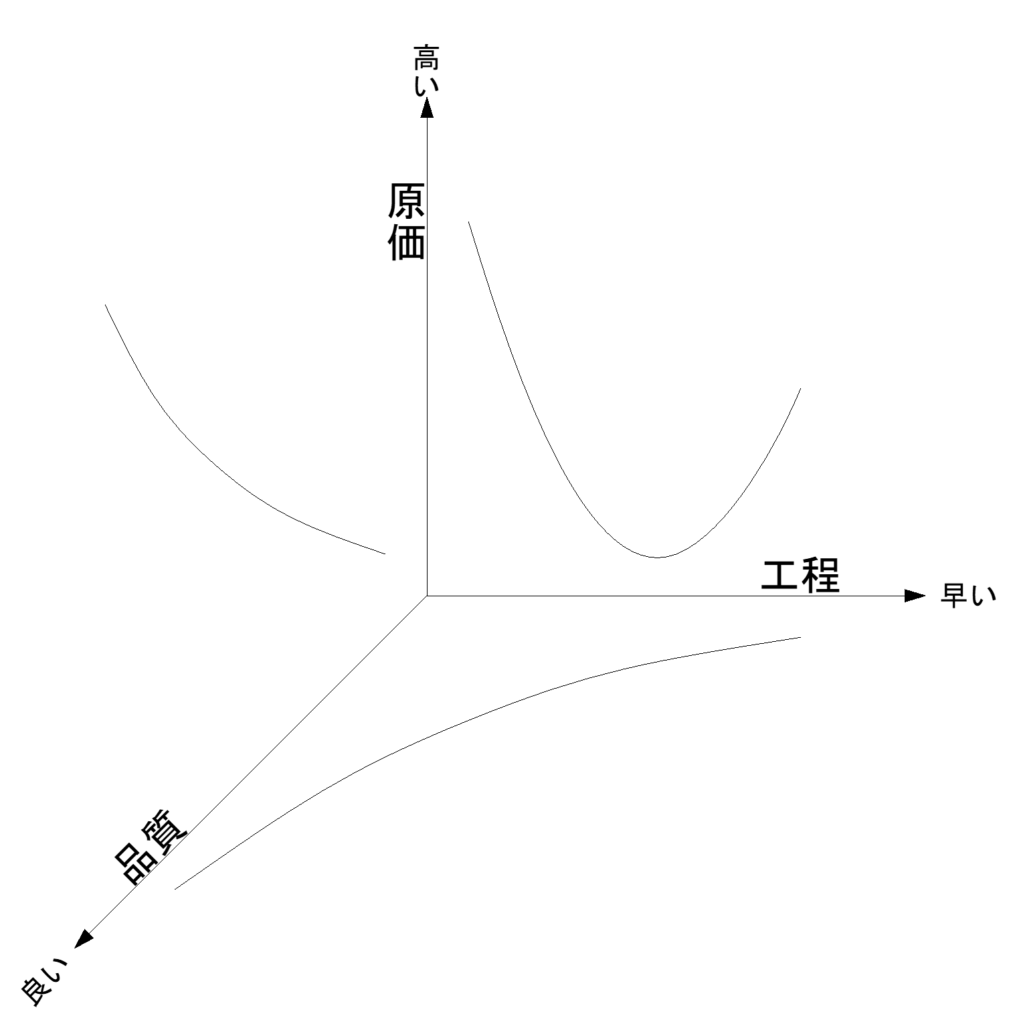

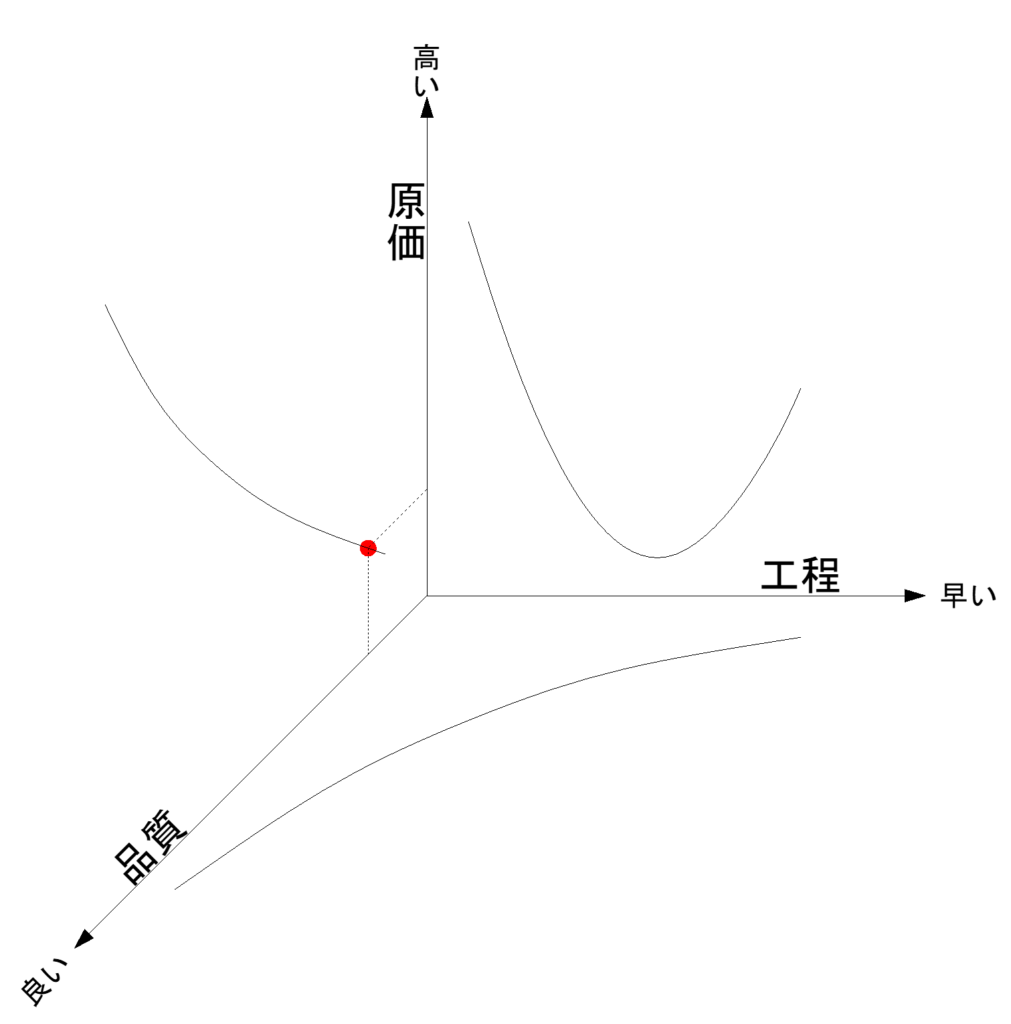

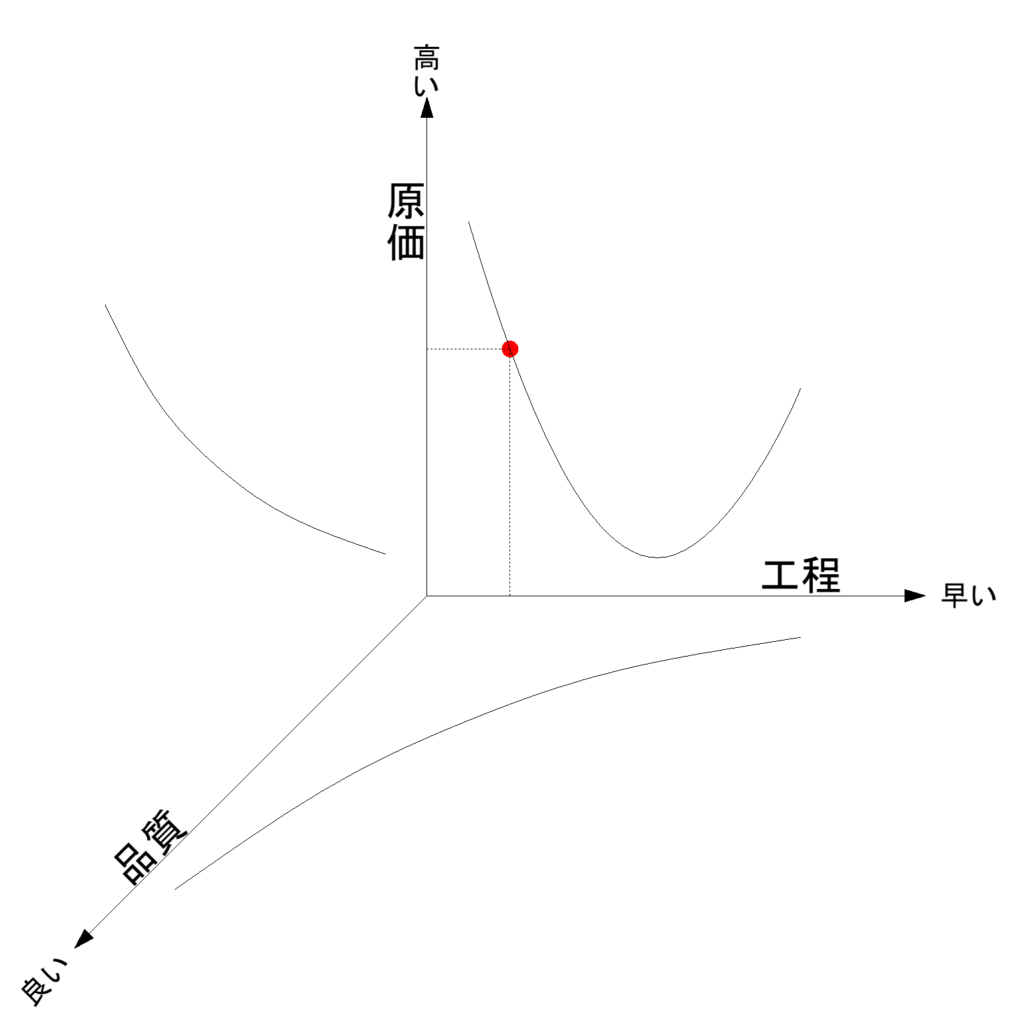

1つの工事を完成させるために主に4つの項目の管理を行います。その4つとは原価管理、工程管理、品質管理、安全管理のことで、これらはまとめて四大管理と呼ばれます。

- 原価管理

-

決められた予算内で工事を行います。たくさんの業者から相見積りを取り経済比較をして決定します。

主な仕事:協力業者の比較検討、購入品・リース品の比較検討、実行予算書作成、原価報告書作成、出来高調書作成など

- 工程管理

-

決められた期日までに工事を終わらせるために、優先順位を考え工事の順番を決めます。最善のタイミングで材料が入るよう手配もします。工程表の作成はバーチャート式で作成するのが一般的ですが、工事の種類や規模により変化します。また、工程にズレが生じればその都度工程表を作り直しますが、工程表には全体工程表・月間工程表・週間工程表などがあり、修正に多大な時間を要します。

主な仕事:関係業者との打ち合わせ、工程表の作成、材料手配、各種連絡調整など

- 品質管理

-

設計図書に定められた品質以上のモノを造ります。工事中いたる場面で試験をして品質の確認を行います。決められた材料を使用しているか、決められた強度を保有しているかなど試験を行うことで数値化し確認します。

主な仕事:材料使用前の不良品の排除、施工前の各種品質試験、施工後の各種品質試験など

- 安全管理

-

事故を起こすことなく工事を終わらせます。モノは失敗しても作り直せますが人命は作り直すことができません。どの工事も安全第一を掲げていますが、原価・工程・品質の管理をしなくていいわけではありません。

主な仕事:資格証の確認、機械・保安設備などの点検、現場巡回、掲示板・掲示物の作成、安全衛生日誌、危険予知活動、新規入場者教育、作業手順周知会、安全訓練、安全衛生協議会など

下記のグラフは、この四大管理のうち「原価・工程・品質」の相関図を表したものです。

参考までに例をあげますと、

原価を安く抑えれば低品質のモノが出来上がります。

一概に高ければ良いモノ、安ければ悪いモノとまでは言えませんが、一般的にはこの傾向にあります。

工程が遅いと原価が高くなります。人件費と機械や物品で借りているものなどの毎月必ずかかる費用が主たる原因です。

しかし、工程を早くしすぎても原価が高くなります。工程に余裕がなく、突貫工事を行わざるを得なくなるためです。突貫効率は、作業効率を無視して作業員や機械等を集めるだけ集めるため無駄が生じやすいだけでなく、夜間や休日作業により割増賃金の支払いも原価が高くなる原因になります。

四大管理の説明は以上になりますが、次に四大管理「+α」について説明します。というのも施工管理者は四大管理だけが出来ればいいわけではありません。それと同等に重要な業務がまだまだあるんです。

- 環境対策

-

騒音対策、振動対策、粉塵対策、大気汚染防止対策、水質汚濁防止対策、産業廃棄物の適正処分など。

- 法令遵守

-

都道府県知事への届出、労働基準監督署への届出、市町村長への届出、道路管理者へ届出、警察署への届出、消防署への届出、公共インフラ関係各社への届出など。工事の場所や種類によって多岐にわたります。くれぐれも届け出忘れの無いようにしてください。

- 地域住民

-

関係地区長への挨拶、近隣住民への挨拶・工事のお知らせなど。環境対策で記述したもののうち騒音・振動・粉塵は特にクレームに繋がることが多いので細心の注意が必要です。

- その他

-

工事の利害関係者や工事によって影響を受ける可能性のある全ての人や物への、施工前・施工中・施工後のケアが必要になります。

上記は施工管理業務の内のごく一部です。施工管理の業務は現場の隅々までは当然のことですが、現場の外にまで意識を向けなければなりません。つまり施工管理たるもの現場の全てを把握する必要があるということです。

施工管理を行う上で知らなかった、わからなかったは通用しません。作業員や一般の利用者・地域住民などの安全に直結しますので、常に現場の状況に気を張り続けること、周囲の変化に敏感に気が付く能力が必要となります。さらに工事の品質をより良くするためには経験と知識が必要となります。

このように施工管理の仕事は常に気を張り、常に学び続ける必要がある難易度の高い仕事なんです。

- 原価管理

-

会社の為に利益を出すこと

- 工程管理

-

決められた期日までに工事を終わらすこと。

- 品質管理

-

発注者が定める品質を確保すること。

- 安全管理

-

事故なく工事を完成させること。

すなわち、

「決められたルール(法令など)・期日・予算の中で、定められた品質以上の出来栄えの構造物を、事故やトラブルを起こすことなく、関係各所との連絡調整を行いながら工事を完成させること」である。

施工管理と現場監督の違い

よく施工管理はデスクワークなどの内業中心で、現場監督は現場の指揮者のようなことを言う方もいますが、そんなことはありません。施工管理者も現場監督もデスクワークもやりますし現場で指揮管理も行います。ただし会社の規模や現場の規模によっては、役割分担としてデスクワークを中心に業務を行ったり現場管理を中心に業務を行う場合もありますが、どちらも立派な施工管理者であり現場監督です。

施工管理の種類

施工管理技士の資格は7種類あり各1級と2級が存在します。どれも国家資格になるので受験するためには数年の実務経験を要します。ただし実務経験は最終学歴によって異なり、関連した学部を卒業したのであれば、2級なら1年の実務経験、1級なら3年の実務経験を要します。

- 土木施工管理技士

-

道路・橋・トンネル・ダム・河川などの工事を行えます。

- 建築施工管理技士

-

ビル・マンション・家屋などの工事を行えます。

- 造園施工管理技士

-

公園・庭園などの緑地に関わる工事を行えます。

- 管工事施工管理技士

-

空調設備、ガス管配管設備、水道管配管設備、浄化槽設備などの配管工事を行えます。

- 電気工事施工管理技士

-

ビルやマンションなどの照明設備や空調設備など電気設備に関わる工事を行えます。

- 電気通信工事施工管理技士

-

電話回線やインターネット回線など通信設備に関わる工事を行えます。

- 建設機械施工管理技士

-

大型の建設機械を用いる工事を行えます。

いずれも工事全体の責任者として、指揮する立場の仕事になります。

施工管理に向いている人、向いていない人

向いている人

- リーダーシップ力がある人

-

現場責任者として、怖い人・年上の人にも物怖じせず指示を出すことができることが重要です。建設業には気性の荒い職人が一定数いる以上、相手の癪に障らない絶妙なコミュニケーション能力があるとなおのこと良いです。

- 先を読む力がある人

-

工事を進めるために今何が必要で今後何が必要になるか先を読めなくてはなりません。知識や経験で補う力ですが、物事をよく考えることができる人が向いています。この力は安全面では危険察知力として発揮し、事故を未然に回避することができます。

- 効率よく計画的に物事をすすめることができる人

-

例えば、学生時代夏休みの宿題などを早めに終わらせる人は向いてますし、逆に夏休み後半に焦ってやるような人には向いていません。施工管理の仕事は段取り八分・仕事二分という言葉が最も体現されている職業になります。

- 根気よく指示を出せる人

-

とある人に指示を出したとしましょう。しかしその人は本当に理解しているのでしょうか?例えば、1週間後の工事の説明や指示を出しても無意味です。たいして理解もしてないし理解していても次の日には忘れています。そもそも聞いているふりだけして右から左に受け流されている可能性もあります。言った言わないで揉めるだけなので、必ず毎日連絡調整行いましょう。細かく言えば午前と午後での指示も必要です。しつこく言うと、うっとうしいかなと思って指示を出すのをやめたことが原因で、全く違うものが出来上がることもあります。指示は根気よく的確に行いましょう。

- 責任感がある人

-

施工管理者は工事全体の責任者でもあります。責任者として率先して物事の解決に取り組む必要があります。何かトラブルが起こったときに誰かのせいにするような責任者は、周りの関係者から軽蔑され今後一切信頼されることはないでしょう。

- 心配性の人

-

心配性の人は、それだけ多くの物事に対して気づきがあるということです。工事を進める上で些細な気づきのある人は正確なものを造れますしミスなく仕事を行えます。安全面での気づきは人命に関わる為、非常に重要な力となります。

向いていない人

- 向いている人に1つも該当しない人

-

施工管理の仕事は専門性が高く、工事の出来栄えは個々の能力に反映されやすいです。故に向いている人に上げられた事項に1つも該当しない人は向いていません。

- 心配性の人

-

心配性の人は向いている人でも上げましたが、実は大きなデメリットも抱えています。仕事量が膨大な故に心配事が増えれば増えるほど仕事が滞っていきます。結果として脳がキャパオーバーして重要な要素を見逃し工事が円滑に進まなくなります。いわば心配性は諸刃の剣です。

- 楽観的な人

-

まあいいか、これくらい大丈夫だろうと考えるような楽観的な人は向いていません。楽観的とは言いかえれば適当とも捉えられます。後から問題が発覚して工事をやり直すことになる場合や、安全面で手を抜いての事故を起こすこともあるでしょう。「あまりよくわからないけど大丈夫だろう」と「長年の経験に基づく大丈夫」では天と地ほどの差があります。

キャリアアップ・キャリアチェンジ

施工管理者として実務経験を積めば、2級施工管理技士の受験資格を取得します。その後2級施工管理技士の合否に関わらず1級施工管理技士の受験資格を取得できます。なお、取得条件は最終学歴により変化します。

さらなるキャリアアップを目指すなら建設業の関連資格として以下のものがあります。

- 他の施工管理技士

-

実務経験さえ積めば、他の施工管理技士を受験資格を取得できます。会社としては業務の幅が広がりますので資格持ちは重宝され、さらなるキャリアアップが見込まれます。試験内容の内、法令関係や安全関係は他の施工管理技士試験と似ているため、試験に向けての勉強時間が短縮でき、取得も比較的容易です。

- 技術士

-

国家資格であり、取得すれば技術職のプロフェッショナルと認められます。建設部門を含め合計21の部門が設けられています。そのため技術職の人たちからの認知度は高く、さらなるキャリアアップが見込まれます。取得難易度は非常に高く、数年単位で継続して試験勉強する必要があります。

- RCCM

-

民間資格ながら土木工事のエキスパートとして認知されます。設計業務に携わりたいなどの新たなキャリアを目指すなら取得しておくと良いでしょう。

- 建築士

-

建築施工管理技士が建築物工事の施工管理するのに対し、建築士は建築物の設計と法令手続、工事が設計通り行われているかの監理などを行います。国家資格であり1級建築士、2級建築士、木造建築士とありますが、1級建築士の取得難易度は高く、実務経験と膨大な知識量が求められます。

- 各種設備士

-

消防設備士、液化石油ガス設備士、浄化槽設備士、建築設備士、空気調和・衛生工学会設備士などがあります。設備の設置工事や保守点検などの業務が可能になります。

- コンクリート診断士

-

建設工事に必要不可欠なコンクリートのエキスパートになれます。コンクリートにも寿命があり、完成されているコンクリート構造物を調査・診断し維持管理を行う業務に従事できます。

- コンクリート技士

-

コンクリート技士は、コンクリート工事の管理や指導を行えるようになります。コンクリートの専門知識を生かしてコンクリート工場で、コンクリートの製造から工事現場への運搬などの管理業務を行えるようになります。

- 測量士

-

測量を行う専門職です。建物などができる前の座標や高さなどを計測するのが主な仕事です。mm単位の精度で繊細な仕事なため大雑把な人は向いていません。

- 土地家屋調査士

-

家屋に関する測量調査などを行い、不動産の表示に関する登記を行います。不動産の権利に関する登記は、司法書士の業務になるので、土地家屋調査士として独立するなら司法書士も取得するなどの仕業方面へキャリアアップしていくことが想定されます。

- 宅地建物取引士

-

不動産関係の登竜門として認知されています。建設業に限らず、キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す様々な業界の人からとりあえず宅建の勉強しようと思われるほど人気の資格です。その後は法律関係のエキスパートとしてキャリアアップしていくことも見込まれます。

- 不動産鑑定士

-

宅地建物取引士は不動産取引の仲介が主な業務なのに対して、不動産鑑定士は不動産の価値を評価することが主な業務になります。宅地建物取引士と試験内容が似ている部分が多く、宅地建物取引士より難易度が高いため、宅地建物取引士取得後に不動産鑑定士の取得を目指すと良いでしょう。

- マンション管理士

-

たくさんの人が住むマンションには、トラブル防止のための管理組合が存在します。その管理組合に指導やアドバイスをするのがマンション管理士の主な業務です。

- ビル管理士

-

ビル管理士の正式名称は、建築物環境衛生管理技術者です。面積が3000㎡(学校施設は8,000㎡)以上の特定建築物にはビル管理士を選任する必要があります。

ビルメン4点セット(第2種電気工事士、危険物取扱者乙種4種、2級ボイラー技士、第3種冷凍機械責任者)と、ビルメン三種の神器(建築物環境衛生管理技術者、第三種電気主任技術者、エネルギー管理士)を取得することでビル管理のスペシャリストとしてキャリアアップできます。

- 建設業経理士

-

建設業経理士2級以上は経営事項審査の評価対象となるので、建設会社にとっては重宝される存在になれます。簿記と一緒に取得できれば、建設会社の事務職として活躍できます。

- 社会保険労務士

-

1級もしくは2級施工管理技士の検定試験を合格していれば受験資格が得られます。労働及び社会保険に関する法令の専門家になれます。労働社会保険手続業務、労務管理の相談指導業務、年金相談業務、紛争解決手続代理業務、補佐人の業務などが主な業務です。

施工管理は、中間管理職のように人を統括するマネージメント力と建設業全般の知識を得ることができますが、職人のような専門スキルを得ることはできません。先を見据えて様々な知識を吸収しておく必要があります。

1級の施工管理技士さえ取得できれば、万年人手不足の建設業において職に困ることはありません。しかし、上記の資格を取得すれば更なるキャリアアップが見込まれますし、別業種への転職の際も有利に働くことでしょう。

施工管理をやるメリットとデメリット

施工管理をやる上でよく言われるメリットと、それについてのデメリットをいくつか挙げます。

人の上に立つ仕事である

- メリット

-

施工管理者は、一般的な会社でいう中間管理職ようなことを仕事として行います。人の上に立って直接指示を出すので、社会的地位が比較高い職業と言えます。年上相手にでもズバズバと意見を言えるので、自分が偉くでもなったかのように錯覚することさえもあります。他人からの指示や命令を受けて仕事しなくない人にはオススメの職業です。

- デメリット

-

施工管理者は、結局は中間管理職のような立場なので上下から圧力がかかります。しかしこれは上司と部下ではなく他の団体や他の会社の人間が相手となるため、一般的な中間管理職よりも精神的に疲弊しやすいです。特に立場の強い相手から圧力がかかったときには、我慢が必要ですしヘコヘコして条件を受け入れるこもしなければなりません。

給与がいい

- メリット

-

建設業の施工管理者は他産業と比べても給与が高い傾向にあります。また国家資格持ちになるので社会的ステータスも高くなります。

- デメリット

-

建設業と他産業の年間の労働時間を比較したデータを見たことがある人はすでに知っているでしょうが、建設業は全産業の中で最も労働時間が長い傾向にあります。原因は4週4休という昔からの風習によるものです。つまり日曜日にしか休まない働き方が当たり前の業界なので、そりゃ給与も高くなりますよって話です。さらに施工管理は職業柄、平日の残業時間も比較的長い傾向にあることも給与が高くなる原因として挙げられます。ただし時給換算してしてみると、最低時給よりも低かったなんて声が聞こえることもあります。

やりがいがある

- メリット

-

社会への貢献が高く、長期に渡り多くの人たちとチーム一丸となり様々な工程を積み重ねてプロジェクトを進めることが魅力であり、やりがいがあると言えます。

- デメリット

-

やりがいがあるは言い換えると、非常に多くの業務があるということです。業務内容が多岐に渡り、時間が足りません。やりがいもありすぎるとストレスになります。そもそもやりがいって何なんでしょう。私にはやりがいという言葉が理解できません。

達成感がある

- メリット

-

工事を完成させたと同時に感じる達成感。この達成感が快感となりこのために仕事という人もいるでしょう。

- デメリット

-

工事を完成させたと同時に感じる達成感の正体は解放感です。しんどくてやりたくない仕事がようやく終わったという安堵の感情です。しかしまた次の工事がすぐに始まります。

地図に残る仕事である

- メリット

-

地図に残る仕事のため、仕事に対しての喜びや誇りがあります。

- デメリット

-

地図に残るからといって何が誇れるのでしょうか?自己顕示欲や自己承認欲求を満たすだけの言葉です。

施工管理の一日

企業のホームページなど記載されている理想の一日

昨日の作業内容の振り返りと今日の作業内容の確認をします。

現場全体で朝礼を行います。今日の作業内容・作業手順・注意事項の確認を行い、事故防止に努めます。

朝礼後に作業開始します。機械や保安設備などの点検を行います。

また、作業の進捗状況に合わせて安全指示や施工指導を行います。合間合間で測量や写真撮影を行います。

1時間の食事休憩です。

午前中に引き続き業務を行います。

本日の作業内容を日報にまとめ、撮影した写真の整理、明日の準備などを行います。

業務終了のため帰宅します。

現実の一日

完全週休2日制と書かれていたとして、会社の休日はそうかもしれませんが現場はそうはいきません。

4週4休が基本だと思ってください。

職人たちの朝は早いです。彼らは渋滞が嫌いなので交通量の少ない早朝から行動を開始します。現場に到着した時にはもうすでに門の開錠を催促するかのように待ち構えています。

朝礼前に現場を巡回し、機械や保安設備などの点検を済ませます。

現場全体で朝礼を行います。今日の作業内容・作業手順・注意事項の確認を行い、事故防止に努めます。

朝礼後に作業開始します。

発注者、工事関係者、材料関係業者、会社の上司部下などと絶え間なく電話をしてます。

所々で打ち合わせを行います。現場で行う打ち合わせもあれば、こちらから出向いて行う打ち合わせもあります。

合間を見つけては、安全指示や施工指導、測量や写真撮影を行います。

働きやすい現場環境を整えるための雑務も行います。

昼食は、まるで飲み物かのように胃に流し込みます。その後すぐに午後の作業の準備を始めます。

そして午後の作業開始前に、午後の作業と明日以降の作業についての打ち合わせを行います。

午前中に引き続き業務を行います。

本日の作業内容を日報にまとめ、撮影した写真の整理、明日の準備などを行います。

急な設計変更への対応のため計画の変更や書類の作成を行います。

資材の在庫を計算し発注します。

発注者へのお伺いを立てるための書類を作成します。

各種届出のための書類を作成します。

手間のかかる事務作業もあれば、手間のかからない事務作業もあります。しかしながらその作業は脳がパンクするほど多岐にわたる種類があり、常にToDoリストを作成し優先順位を付けながら消化していきます。

業務終了のため帰宅します。

施工管理の今後

施工管理に限らず建設業全体の傾向として、若い人たちが入ってこず、定年などにより退職していく人たちがこれ以上に存在するため、建設業に従事する人口は年々減少し続け人手不足と言われています。そのため人手確保が建設業全体の課題となっています。

建設業は他の産業と比べて、労働時間が長い傾向がありますし、若い人たちの比率も少ないです。昔から3Kきつい汚い危険と呼ばれ不人気な仕事であるのにもかかわらず、国として何も対策してこなかったツケが回ってきています。

近年では、働き方改革により労働時間の削減、休日の確保、働きやすい現場環境整備、次世代を担う若手建設技術者確保・育成のための取組、外国人技能実習制度などを行うことで人員確保を急ピッチで進めており、建設業の革新期を迎えています。今後どのように業界が変化していくのか楽しみです。